«Die Stadt der Zukunft erfordert radikale Massnahmen»

Die Anthropologin und Geografin Sonia Lavadinho sieht die Stadt der Zukunft als eine Stadt der Langsamkeit und der Begegnung, bei der nicht mehr alles schnell gehen muss, sondern man sich die Zeit nimmt, zu Fuss zu gehen. Eine Stadt, die sich an der Natur ausrichtet und auf Bionik-Lösungen setzt. Sei es bei Gebäuden, Stadtplanung oder Mobilität: Alles muss sich verändern. Die Rolle der Ingenieure ist hierbei entscheidend. Damit der Wandel erfolgreich ist, müssen ebendiese Ingenieure jedoch ihren Elfenbeinturm verlassen und transversale Teams aus natur- und geisteswissenschaftlichen Disziplinen um sich versammeln. Gespräch mit einer Utopistin, die mit beiden Füssen auf dem Boden steht.

Was zeichnet eine Stadt aus? Was hat Sie dazu geführt, sich besonders für Städte zu interessieren?

Der Geograf und Stadtplaner Jacques Lévy formulierte es so: „Es gibt keine bessere Erfindung, um sich zu begegnen, als die Stadt.“ Die ideale Stadt bietet unzählige Möglichkeiten, um Verbindungen aufzubauen: zu sich selbst, zu seinem Körper in Bewegung, zu seiner Umgebung und zu seinen Mitmenschen. Ich persönlich habe mich dieser Thematik ausgehend von einer spannenden Fragestellung rund um den Endotourismus angenähert: Weshalb sind wir bereit, ins Flugzeug zu steigen, um in einer fremden Stadt herumzuspazieren, obwohl wir dasselbe in unserer Heimatstadt niemals tun? Aus dieser Frage leitete ich eine zweite ab: Wie kann man den Menschen die Freude am Zufussgehen vermitteln und eine Stadt schaffen, die Überraschungen birgt und zum Entdecken einlädt?

Sie engagieren sich für eine Vision der Stadt, die Beziehungen in den Vordergrund stellt und nicht Funktionalität. Worin liegt der Unterschied zwischen den beiden Ansätzen?

Durch ihre Zoneneinteilung setzt die funktionale Stadt auf eine Trennung der verschiedenen Aktivitäten, mit der Möglichkeit, über eine schnelle Verbindung von einer Zone in die andere zu gelangen. Eine beziehungsorientierte Stadt hingegen ist ein Ort der Langsamkeit. Sie lädt uns ein, hier und da einen Abstecher zu machen, einen Schritt zur Seite zu treten, Unterschiedliches miteinander zu kombinieren. So begleitet sie die Menschen in verschiedenen räumlichen Anordnungen und individuellen Zeitfenstern. Im Mittelpunkt steht dabei, dass die Menschen sozusagen reicht an Zeit werden. Die gesamte Gesellschaftsorganisation basiert heutzutage auf dem gegenteiligen Konzept. Bis ins 19. Jahrhundert war es normal, sich eine Stunde Zeit zu nehmen, um sich zu Fuss an einen Ort zu begeben, auch im Rahmen seiner Berufstätigkeit. Heute gehen in der Schweiz jedoch nur 12 % der Menschen mehr als eine Stunde täglich zu Fuss. Diese Personen entscheiden sich bewusst dafür und organisieren ihr Leben rund um längere Zeiträume. Wer zu Fuss unterwegs ist, sieht die Welt mit anderen Augen. Er berücksichtigt die Beschaffenheit des Weges, verleiht seinem Leben mehr Tiefe und sammelt Erinnerungen, und zwar durch den Aufbau einer Beziehung zur Natur, zu den Bergen, den Flussläufen und den Lebewesen. Die Landschaft wird lebendig und fast wie ein Teil von uns. Wir fühlen uns verbunden mit dieser Natur, die grösser ist als wir, die summt und voller Leben ist.

Ausgehend von den heutigen Städten, die von motorisiertem Verkehr und einem schnellen Rhythmus geprägt sind: Was bräuchten wir konkret, um daraus eine Stadt zu machen, die uns überrascht und uns Freude bereitet?

Wir benötigen radikale Massnahmen. Wir dürfen uns nicht mehr auf kleine Veränderungen beschränken. Um dem Lebendigen wieder mehr Platz einzuräumen, reicht es nicht, zwei, drei Bäume zu pflanzen. Es geht darum, die Stadt als lebendigen Organismus zu betrachten und die metabolische Seite der Natur darin zu integrieren. Mir gefällt die Idee, Wohnungen in der Natur, zum Beispiel in den Bäumen zu bauen. Dies erreicht man durch eine Gestaltung der Pflanzen- und Tierwelt und indem man sich von ihr verzaubern lässt.

Wie können wir das erreichen? Worin bestünde die Rolle der öffentlichen Politik bei dieser Revolution?

Konkret beginnt der Wandel mit einem massiven Abbau der Asphaltflächen – bis zu einem Viertel des Stadtnetzes. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Materialforschung schneller voranzutreiben, indem man beispielsweise andere Arten von Belägen verwendet oder eine Beleuchtung auf Grundlage von Biolumineszenz durch Bakterien einsetzt. Oder man könnte systematisch vertikale Gärten anlegen, ähnlich wie die beiden begrünten Hochhäuser in Mailand. Es existieren bereits Prototypen, aber was heute fehlt, ist der Wille, diese auch umzusetzen, um die Zubetonierung der Städte zu beenden. Es handelt sich nicht um eine technische, sondern um eine politische Herausforderung. Man müsste dieses Ziel der Begrünung zur Norm machen, damit es zur Standardoption wird und sich durchsetzt. Die Gemeinden und Städte sollten ihre heutigen Budgets vollständig neu prüfen, denn sie berücksichtigen die positiven Externalitäten nicht und führen dazu, dass das bestehende Potenzial bei Weitem nicht ausgenutzt wird. Der Wert der einzelnen Budgetposten muss neu definiert und die Grundkriterien für die gewünschte Qualität müssen überarbeiten werden. Man sollte sich wenige, aber im Hinblick auf die Menschen sowie die Pflanzen- und Tierwelt ehrgeizige Ziele setzen.

Geht es hierbei auch um Ästhetik?

Das Ziel der Schönheit ist ein hohes Ziel, aber es bleibt in der Politik der Gemeinden völlig unbeachtet, und das ist schade. Hässlichkeit, wenn man es sich genau überlegt, kommt eigentlich immer daher, dass man dem Schnellen gegenüber dem Langsamen den Vorrang gibt, also Tunnel, komplizierte Verkehrskreuzungen oder hohe Betonhochhäuser mit Liften bevorzugt.

Der Begriff der multimodalen Mobilität ist in aller Munde. Handelt es sich um eine zukunftsträchtige Lösung?

Sie wird tatsächlich eine zentrale Rolle spielen, vorausgesetzt, man stellt die Fussgänger in den Mittelpunkt. Der Schweiz ist es perfekt gelungen, eine, wie ich es nenne, nahtlose Mobilität umzusetzen, mit flüssigen Übergängen von einem Verkehrsmodus zum anderen. Aber Mobilität beschränkt sich bei Weitem nicht auf diese Fluidität. Sie beinhaltet etwa, dass man keine Angst mehr hat, den Zug zu verpassen, weil die Verkehrsknotenpunkte, wie Bahnhöfe und Flughäfen, so angelegt sind, dass wir uns dort auch einmal gerne länger aufhalten. Der Flughafen von Hongkong ist diesbezüglich ein Erfolgsmodell: Er umfasst einen Schmetterlingszoo, einen Swimmingpool auf dem Dach, ein Labyrinth und Spielplätze. Die Leute fahren daher auch einfach so zum Flughafen, ohne zu verreisen. Wer hingegen in einer Logik des Schnellen lebt, für den sind diese Verkehrsknoten Orte, die er möglichst schnell wieder verlassen möchte.

Inwiefern ist die Smart City mit ihrer intensiven Vernetzung eine Lösung, um die Städte lebenswerter zu machen? Ist die Digitalisierung diesbezüglich hilfreich?

Die Menschen des 21. Jahrhunderts sind Opfer der verzerrten Vorstellung, dass die Technologie ihre Rettung sein wird. Doch sie täuschen sich gewaltig. Das Menschliche selbst wird den Menschen retten, indem Raum für Begegnungen, für Gespräche und Solidarität geschaffen wird. Die Smart City umfasst einige sehr interessante Aspekte, aber die technologischen Lösungen müssen an unsere Grundbedürfnisse angepasst werden.

Inwiefern können diese Technologien, ähnlich wie grüner Strom und grüner Wasserstoff, zur Stadt der Zukunft beitragen?

Es ist eher eine Frage des richtigen Ansatzes als der reinen Technologie. Die Ingenieure sollten aufhören, sich auf Technologien abzustützen, welche die Natur ersetzen; chemische Methoden, die die Natur nachahmen, ohne selbst natürlich zu sein. Im Gegenteil: Sie sollten die Natur miteinbeziehen und das nutzen, was sie besser kann als wir. Zum Beispiel durch Bionik, durch Techniken aus der realen Welt und aus der Biologie. Diese bedingen, dass wir die natürlichen Prinzipien erkennen und sie dann übernehmen. Vor allem aber sollten wir die Extraktionslogik aufgeben, bei der die Natur nur als auszubeutende Ressource betrachtet wird. Stattdessen sollten wir uns diesen Ressourcen annähern und mit ihnen einen Dialog aufbauen, der ihre Biophilie besser respektiert. Die Tier- und Pflanzenwelt verursacht beispielsweise keinerlei Abfälle. Wir könnten sie nachahmen, indem wir Moleküle und Bakterien produzieren, welche die Abfälle zersetzen.

Wie kann der Ingenieurberuf zur Schaffung dieser Stadt von Morgen beitragen?

Ich glaube an den Ingenieur als Generalisten, Philosophen und Anthropologen. Die Projekte sollten von interdisziplinären Teams bearbeitet werden, mit Spezialisten aus den Geisteswissenschaften oder der Kunst. Social Engineering und humanistische Aspekte sollten genauso viel Gewicht erhalten wie technische Infrastrukturfragen. Ich bin dafür, dass in den Baukonsortien auch Biologen mitarbeiten, welche die Perspektive der Tier- und Pflanzenwelt einbringen können. Wenn Sie als Ingenieur gegenüber dem Lebenden Verantwortung übernehmen, verändert sich alles. Die Qualität der Projekte wird verbessert. Wir können nicht mehr jedes Jahrhundert die Fehler der Vergangenheit korrigieren. Das ist absurd. Wir müssen im Hier und Jetzt so bauen, dass die Vergangenheit unsere Zukunft nicht beeinträchtigt.

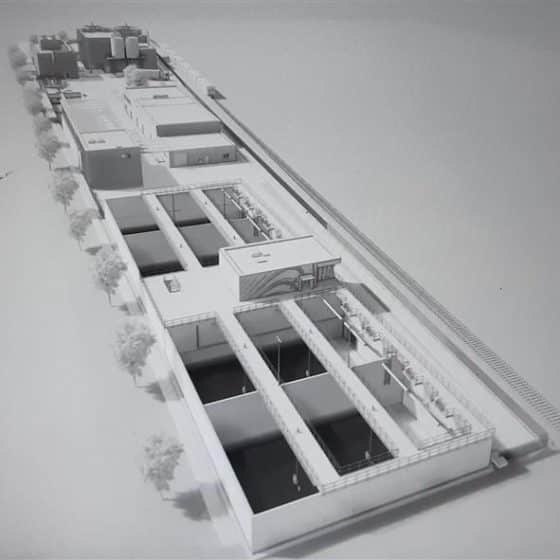

FOTO: ©Bruno Levy (Artikel aus dem BG Magazine 2022, aktualisierte Version auf der Website)